プロジェクトで「自ら学び、共に学ぶ力」を身につけます。

プロジェクトはCUBEの中心的な科目で、実社会とリンクしたさまざまなテーマに対して、少人数グループで調査・研究、報告・発表に取り組みます。プロジェクトをやり遂げるために自ら考え行動し、発表して「学ぶ楽しさ」を実感します。

与えられた知識を吸収するだけではなく、自ら問題を発見し、仲間と共に解決する能力を養います。

自ら学び、行動する「プロジェクト型学習」

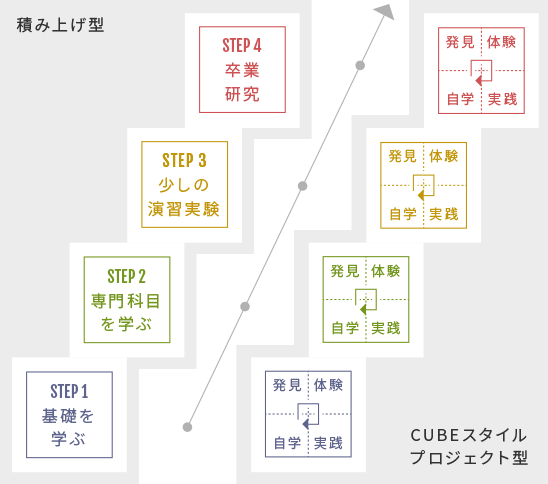

従来の「積み上げ型学習」の場合、4年間で基礎から専門、そこから演習や実験へと発展します。この学び方では、往々にして自分に何が必要なのか気付いた時には、卒業ということが起こってしまいます。

CUBEで採用している「プロジェクト型学習」は、卒業までにいくつものプロジェクトに取り組み〈自学→発見→体験→実践〉を何度も繰り返すことで自分の成長を感じ、また自分に足りないものを理解します。そうすることで自ら学ぶ姿勢をとることができるのです。またすべてのカリキュラムは、プロジェクト型学習を前提にした構成になっているため、プロジェクトとリンクしながら深く、効率的に知識を蓄積し、確実にレベルアップしていくことができます。

現代社会を生き抜くためには、多角的な視点で物事を考え、行動していく力が必要です。CUBEのプロジェクト型学習は、実社会とかかわる多くの体験を通して、自ら学び、行動する力を育てます。

-

自学

課題を解決するために必要な基礎知識をしっかり身につけるため、自ら学びます。

-

発見

仲間と共に考えることで新たなことに気づき、獲得する知識や興味の幅も広がります。

-

体験

英語でプレゼンテーションするなど、さまざまな経験によって知識を定着させます。

-

実践

学んだことを社会で実践することで経験値が高まり、次の課題も見えてきます。

プロジェクト一覧

| 担当教員 | 担当教員の専門分野 | テーマ名 |

|---|---|---|

| 青木 慶KEI AOKI | マーケティング、企業と消費者の価値共創 (オープンイノベーション、ユーザーイノベーション) |

マーケティング:ブランドコミュニティの活性化 マーケティング:インバウンド需要の創造 |

| 伊藤 健顕TAKEAKI ITO | 会計学・財務会計 |

アニメーション作品およびそのビジネスを通した企画提案 カプセルトイ商品企画 |

| 林 美玉MIOK IM | マーケティング |

マーケティング・リサーチの実践 広告戦略の立案 |

| 榎木 美樹 MIKI ENOKI | 地域研究(南アジア)、マイノリティ研究、移民・難民研究、開発研究、NGO論 |

グローバル化する世界と人の移動 市民社会とNGO |

| 金坂 成通 SHIGEMICHI KANASAKA | 公共経済学、地方財政論 |

実践・国と地方の財政学 「調査研究」による地域貢献活動への参加 |

| 上村 一樹KAZUKI KAMIMURA | 労働経済学、社会保障、医療経済学 |

Z世代のココロと行動、大調査!~恋愛・価値観・SNS etc.~ そうだ、旅に行こう!~CUBE×アンケート×ツアープラン~ |

| 木成 勇介YUSUKE KINARI | 金融・行動経済学 |

経済学で考えるスポーツの力 『体験』行動経済学 |

| ジョーダン ジョシュアJODOIN JOSHUA | Global Environmental Studies, Environmental Policy, Language Education, Language Education for Sustainable Development (LESD) |

Sustainable Development in the 21st Century Environmental Ethics |

| ジョーンズ ブレントJONES BRENT | 言語教育・教育工学 |

Documentary Filmmaking Model United Nations |

| 杉本 喜美子KIMIKO SUGIMOTO | 国際金融論・開発経済学 |

国際経済入門 開発経済-アフリカ各国の経済成長- |

| 谷口 るり子RURIKO TANIGUCHI | 教育工学・情報教育 |

プログラミングによる処理の自動化 社会科学における計量テキスト分析 |

| 寺内 衛MAMORU TERAUCHI | 科学リテラシー教育 |

リテラシーとしての自然科学(物理科学・エネルギー科学篇) リテラシーとしての自然科学(環境科学・物質科学篇) |

| 中村 聡一SOICHI NAKAMURA | 企業買収M&A |

現代文明「正義論」講義 現代文明「思想文学論」講義 |

| パーマー ロジャーPALMER ROGER | 教育コミュニケーション |

PechaKucha Night La France |

| 前田 正子MASAKO MAEDA | 社会保障・地方行政・人口問題 |

こども若者政策を考える 日本の社会保障制度の現状と課題 |

| 真崎 克彦KATSUHIKO MASAKI | 国際協力論、開発研究 |

グローバル化時代の地球規模課題(グローバル・イシュー)を学ぶ 持続可能な開発目標(SDGs)の意義と課題について学ぶ |

※上記以外にもさまざまなプロジェクトが開講される予定です。

プロジェクト領域概要

プロジェクト科目は、「パブリック」「ビジネス」「グローバル」の3つの基本領域と、基本領域にあてはまらない「超領域」に分かれています。

| 領域名等 | 概要 |

|---|---|

| パブリック 研究プロジェクト |

環境、エネルギー、情報通信、金融、財政、教育・文化、雇用・社会保障、地域政策等さまざまな経済・社会問題あるいはNGO、NPO や公的機関の経営をテーマにプロジェクトを行います。プロジェクトを通じて、各産業の現状と市場の役割について理解し、産業政策や公共部門の役割を議論するための基本的な理論を修得。また、データベース作成、インタビュー調査やフィールド調査等を通じて、個別テーマについて質的・量的な分析を実際に行います。 |

| ビジネス 研究プロジェクト |

企業経営、マーケティング、会計等の各分野や事業承継、起業等をテーマにプロジェクトを行います。様々なビジネスでの事例等から学ぶと同時に、各分野で必要とされる基本的な理論を修得。また、データベース作成、インタビュー調査やフィールド調査等を通じて、個別テーマについて質的・量的な分析を実際に行います。 |

| グローバル 研究プロジェクト |

開発援助、貧困、人権、国際紛争理解などの国際政治経済、環境や南北問題、諸外国の歴史、文化、宗教、政治・経済の調査研究、周辺諸国や日本との関係などの多文化共生、地域研究などについて、さらに国際機関の役割等についてプロジェクトを行います。国際的な諸問題や日本との関り等の調査・研究を通じて、多文化主義、国際協調、平和への理解を深め、グローバルな視野で物事を判断する国際的な感覚と世界における日本の役割などについて修得します。 |

| 超領域 研究プロジェクト |

パブリック、ビジネス、グローバルの3つの領域いずれにも分類されない、歴史、思想、哲学、文化、芸術などの人文科学分野、IT、数学、科学技術などの自然科学分野、メディア、エンターテイメント、マスコミ、政治などの社会科学分野をテーマとしたプロジェクトを行います。 |

甲南大学

甲南大学

甲南大学

マネジメント創造学部

甲南大学

マネジメント創造学部